-

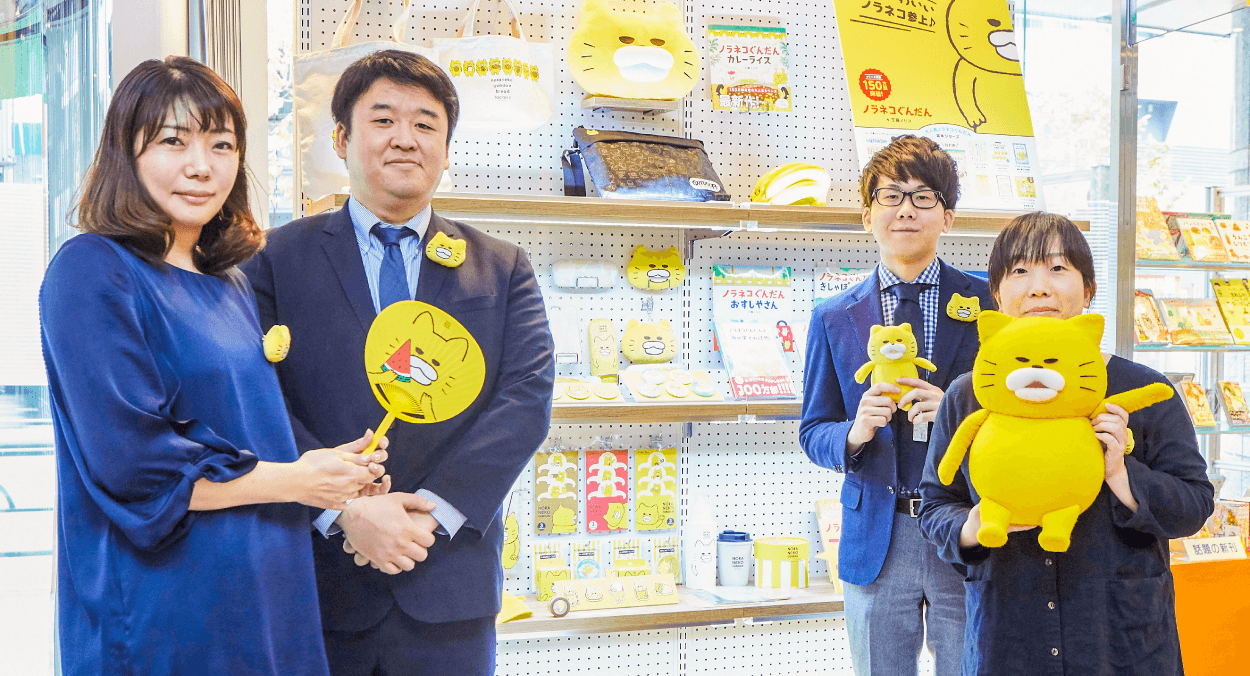

森 綾子

mori ayako

kodomoe編集部 -

田中 理奈子

tanaka rinako

宣伝部宣伝課 -

宮尾 陽

miyao yo

コンテンツビジネス部

コンテンツビジネス課 -

貫井 大資

nukui daisuke

販売部販売2課

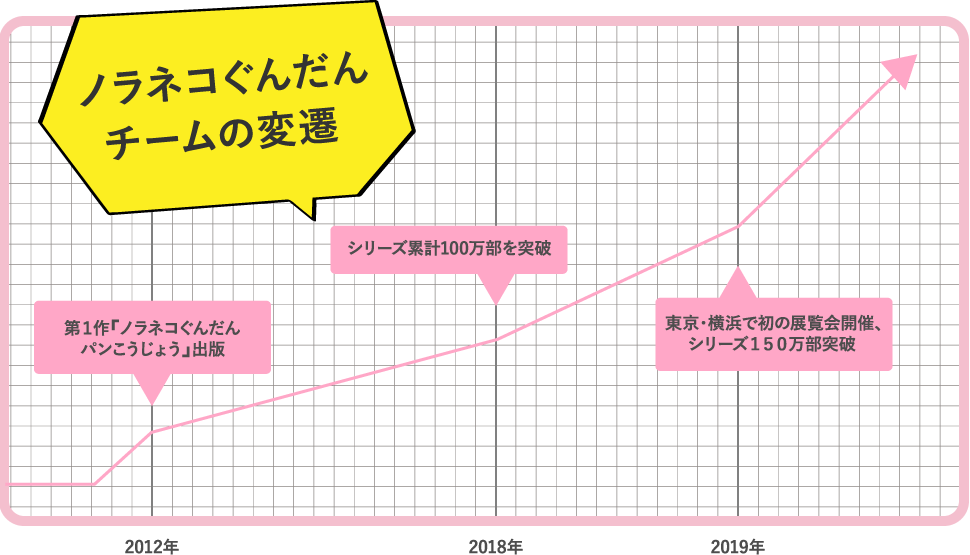

宮尾

2019年でいえば、やっぱり「ノラネコぐんだん展」を5月に松屋銀座、7月に横浜赤レンガ倉庫で開催できたのはハイライトでした。

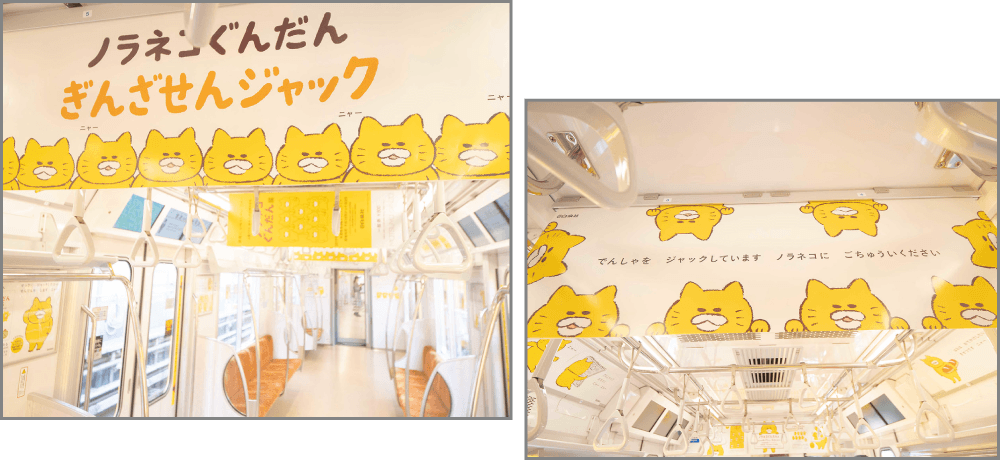

田中

宣伝部としては、地下鉄の車両をジャックしてプロモーションできたのは大きかったと思います。松屋銀座の展覧会と連動して、丸ノ内線と銀座線の全車両をジャックした電車を走らせたのはとっても反響をよんだ施策だったなって。

宮尾

「ノラネコぐんだん展」が始まって、同時にカプセルトイの販売がスタートしたことも相まって、SNSで拡散されていったんです。そこで認知度が上がって、知らなかった人たちにリーチできていくのを目の当たりにできましたし、書店以外で電車の中でも「ノラネコぐんだん」が認知されていくのを肌で感じることができる1年でした。出版社って、読者と接する機会が書店よりも少ないじゃないですか。そういう意味では、展覧会はお客様に一番接触できたタイミングだったと思っています。

森

今までのシリーズ全作品の原画を展示した会場は、 壮観でした! ただ、私の中ではそれまで「原画展=大人向けのイベント」という認識があったので、展覧会が始まる前は、ノラネコぐんだんファンの小さなお子さんたちにも喜んでいただけるかな?という不安が、少しありました。でも、蓋を開けてみたら、たくさんのお子さんたちがじっくりと食い入るように原画を見てくれていて。工藤さんの絵本はいつも文章が素晴らしいと思っていたのですが、「ノラネコぐんだん」はテキストが入っていない状態の絵だけを追っていっても、十分に楽しめる作品であるということを感じました。

宮尾

横浜赤レンガ倉庫では、イタリアンレストランとコラボしたノラネコカフェをオープンしましたけど、個人的には展覧会の来場者毎日先着1,000名様に配ったウチワも人気でした。あれが欲しくて来たという方もいましたし、ウチワを扇いで練り歩いてくれることが宣伝効果にもなっていて、松屋銀座の丸ノ内線と銀座線の車両ジャックと、横浜赤レンガ倉庫でのウチワの配布を通じて、「ノラネコぐんだん」一色に染まる空間をつくれたことは、この仕事をやっていてよかったなと実感できる瞬間でした。

田中

「ノラネコぐんだん」は売上も人気も伸びているから、ノベルティを作るための予算をかけやすいです。宣伝部としては、全国の書店が白泉社の作品を展開しやすいノベルティを作ることも大事な仕事です。今の時代、コミックスは電子書籍が売れているけど、絵本は変わらず店頭で手にとって買ってもらいやすい。絵本は伸びるジャンルでもあるから、いろいろな施策をやっていきたいです。

貫井

絵本はまんがと違って、読者が毎年わかりやすく入れ替わります。それに、まんがは初動の売上を重視するところがありますけど、絵本の場合は長いスパンで売上を考える。スピード感と期間が他と違うというか。たとえば、昔のコミックや小説などが書店の店頭の一番いい場所に置いてあるかといえば、そうではない。だけど、絵本は昔の名作と呼ばれる作品が当たり前のように平積みされているじゃないですか。そんな中で、「ノラネコぐんだん」は他の老舗タイトルと比べると若いけど、そこに食い込んでいるんですよね。

森

工藤さんとよく話しているのが、ノラネコぐんだんを「500年後の子どもたちにも読んでもらえる絵本にしたい」ということ。ロングセラーの名作絵本はすでに世の中にいっぱいありますが、いつかそこに仲間入りができたらいいなと思っています。工藤さんが以前「0歳の赤ちゃんが爆発シーンで爆笑している、という感想がとても嬉しかった」と話してくれたのですが、物心つく前のお子さんが喜んでくれているのは、この作品に普遍的な面白さがあるからだと思います。

田中

人生の中でまんがは通らなかったとしても、絵本は学校の教科書などで何かしら通りますよね。親としても絵本には触れさせたいという気持ちがある。そういう意味でも、絵本は普遍的なコンテンツだと思う。おもちゃは同じようなもの幾つも買ってあげようとしないけど、絵本であれば何冊でも子どもや孫に買ってあげたくなるというか。いつの時代にも変わらないスタンスがあるんじゃないかなと。

貫井

「ノラネコぐんだん」のチームの中で、僕らの間に何か共通認識みたいなものって何だろうって考えたんですけど、それは工藤ノリコさんの意志を大切にすることなのかなって。その代弁者が担当編集である森さんだから、何かをやるときのバロメーターは、森さんの意志を中心にしなければいけないなとみんな思っているはずなんです。

田中

たしかに、森さんがのらないアイデアには私たちも動かないかもしれません。だからこそ、その時々の施策は考え抜いてやりたいし、まずは読者が喜ぶこと、そして工藤さんと担当編集が喜ぶことをやりたいっていう気持ちが自然と浸透していると思う。そういう意味では、「ノラネコぐんだん」がいろいろな部署に横のつながりを作っているなと感じていて。私は「ノラネコぐんだん」を通じて、2019年は関わるみんなの一体感を感じる1年でした。グッズや宣伝物を作るにしても統一感があるものにまとまってきたし。

私は書店に使ってもらうためにいろいろな宣伝物を作成しますが、店頭っていう限りあるスペースの中で、「ノラネコぐんだん」の新刊を発売する度にスペースを作ってくださっていて。売り場の写真を送ってくださったり、SNSにアップされているものを見る度に、また使ってもらえるいい宣伝物を作りたいという気持ちにさせられますね。

森

ありがたいことに、書店員さんたちが第1作目からこれでもか!とプッシュし続けてくださっているんですよね。「ノラネコぐんだん」シリーズはいろいろな絵本賞を受賞していますが、すべて書店員さんが選んでくださる賞なんです。本当に感謝感謝です。

貫井

「ノラネコぐんだん おばけのやま」が発売されたときに、出版社と書店の間に入る販売会社(取次)の企画で、「ノラネコぐんだん」の大規模な企画をやりました。ビッグタイトルが立ち並ぶ中に「ノラネコぐんだん」が選ばれて、戦略、グッズ製作、販売、いろいろな展開に全方位に取り組んだ結果、大きな効果を出すことができました。2019年の「ノラネコぐんだん カレーライス」の発売時も企画に選ばれて。どちらも特典に気合いを入れました。「おばけのやま」用にパスケース、「カレーライス」用にちびトートバッグを作りました。

森

「カレーライス」の新刊発売に合わせて雑誌『kodomoe』のほうも一緒に盛り上げられたらと思って、絵本の特典「ちびトート」と雑誌の特典「でかトート」のデザインを連動させて、思わず両方欲しくなっちゃうような企画をみんなで考えました。

宮尾

熱心な読者としてはグッズをコンプリートしたくなる。書店でぬいぐるみを取り扱ってもらっているんですけど、遠くから売り場を見ていても、真っ黄色になっているエリアがわかるんですよ。書店の高い熱量を目の当たりにすると、すごく嬉しくなりますね。

宮尾

グッズでも展覧会でも、いろいろな角度から「ノラネコぐんだん」の認知が上がっていて。僕は「ノラネコぐんだん」をきっかけに、書店に行く人が増えていってほしいなと思います。そのサイクルを高めていける可能性を秘めた、尊い仕事だなと感じています。

田中

やっぱりアニメとか映画化とか、そういうチャンスがあればノラネコは500万部、1,000万部と伸びていくはずなので、次へのステップアップとして、大きなメディア媒体がほしい。オファーが来ないかな(笑)。

貫井

僕は絵本が白泉社の顔となるくらいに押し上げていきたいです。まんがで知られる出版社でありながら、絵本の会社だよねと言われるようにしていけたら。

森

『kodomoe』を創刊したきっかけもそうなんですが、絵本という楽しいメディアが、これからも廃れることなくたくさんのお子さんたちに親しまれるものであってほしいなと思います。まんがやゲームやYouTubeも面白いけど、絵本もやっぱりすごく面白い。「ノラネコぐんだん」はまんが的な部分もあったりして、絵本にあまり興味のない子でも入りやすい作品だと思うので、ノラネコを入口に、他にもいろんな絵本を読んでみたいと思ってもらえたら嬉しいですね。

あとは、ノラネコチームのみんなの「ノラネコぐんだん愛」がものすごく心強いので、これからもチームワークを大事にしながら、みんなでこのシリーズを盛り上げていきたいです。