とある弁護士の本音のコラム

- 第1回 そもそも弁護士ってなに?

-

「法曹」(ほうそう)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。法曹とは、一般的に「法律事務に従事する職業」を指すものとされていますが、具体的には、裁判官・検察官・弁護士の三者が法曹と位置付けられています。法律に関わる仕事は、なにも裁判官・検察官・弁護士だけではなく、士業で言えば司法書士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士・税理士なども存在していますが、法曹三者は、三権(立法・行政・司法)のうち司法を担う者として扱われています。

「法曹」の資格を得るためには、原則としては、司法試験に合格し、その後司法修習を経て行われる司法修習生考試(通称:二回試験)に合格する必要があります。司法試験に合格すれば法曹資格を得られると考えられている方がほとんどですが、実際にはそういう制度にはなっておらず、二回試験に合格して、はじめて「法曹」になる資格を与えられます。ちなみに、通称の「二回試験」は、「司法試験に続く二回目の国家試験だから」ということで長年通称として用いられています。

法曹のうち、裁判官と検察官は国家公務員である一方、弁護士は公務員ではありません。また、弁護士を所管する官庁もありません。しばしば、法務省が弁護士を監督していると考えている方もいるのですが、それは間違いです。検察は法務省の一機関であり、事件捜査なども行うことになりますが、他方で弁護士は被疑者・被告人を弁護することも仕事となります。犯罪を追及する側と弁護する側の両方を監督するということはあり得ないということを想像していただくと、法務省が所管していないということは分かりやすいのではないかと思います。

弁護士法第1条1項により、弁護士は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を使命とされており、そのためにいかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければならないとされています。そのため、日本弁護士連合会(以下「日弁連」)には完全な自治権が認められており、弁護士の資格審査・登録手続を日弁連が行い、会の組織・運営に関する会則を自ら定めることができ、弁護士に対する懲戒は各弁護士会と日弁連によって行われます。

弁護士会は各都道府県にあり、単位弁護士会やさらにこれを省略して単位会と呼ぶことも多いです。ちなみに、各都道府県にあると言いましたが、弁護士会は全国で52あり、都道府県の数と一致していません。これは、北海道には札幌・釧路・旭川・函館の4つの弁護士会が、東京には東京・第一東京・第二東京の3つの弁護士会(いずれも千代田区)が存在しているためです。

弁護士になるには、日弁連に備えられている弁護士名簿に登録されなければならず、登録のためには、入会しようとする弁護士会を経て、日弁連に登録の請求をする必要があります。弁護士を名乗っているということは、各弁護士は弁護士会と日弁連の両方の会員であるということになります。

登録している限り弁護士を名乗ることができ、弁護士にはいわゆる定年はありません。登録をするには会費を支払うことが必要で、会費は所属弁護士会によっても異なりますが、月3~10万円程度になります。ただし、弁護士登録の期間が通算50年以上であるとか、77歳に達し、かつ登録期間が通算20年以上であるといった要件を満たせば、日弁連会費を免除してもらうことが可能になっています。

- おまけ

-

六法とは、日本の法律の中で基本的な法律とされている6つの法律のことで、「憲法」「民法」「刑法」「商法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」を指します。法律はこれらだけではなく、2000以上が存在しており、毎年、国会において新たな法律が成立し、法律は増えていっています。

しばしば、「弁護士は全ての法律を覚えてるのでしょ?」と質問されることがあるのですが、当然、このような膨大な数の法律を覚えてはおらず、上記基本的な6つの法律と、それぞれの弁護士がよく扱う分野に関する法律を知っているというのが通常の弁護士といえます。

六法は法令集の意味でも用いられますが、その中で一番有名なのは「六法全書」ではないかと思います。「六法全書」というのは、実は株式会社有斐閣が出版している書籍名であり、他の法令集として各条文に関する代表的な判例が掲載されている「判例六法」や、「ポケット六法」「デイリー六法」などがあります。

ちなみに、令和6年版の六法全書は6,574ページ、収録法令数は808件のようです。全ての法律が収録されているわけではないのに、膨大なページ数ですね。私はそもそも「六法全書」を持っていませんし、必要性を感じないこともあり購入したこともありません。最近は、デジタル庁が運営する「e-Gov」の法令検索にもかなり法令が掲載されていることから、これで相当程度の条文を調査できるようにもなっています。

とはいえ、個人的観測の範囲では、判例六法を使用している弁護士は比較的多いように感じます。条文とともに条文に関連する判例が掲載されているので、調査のヒントを掴みやすいというのが理由ではないかと思われます。

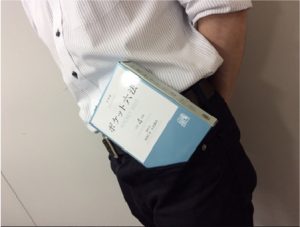

学習用や携帯用としては、「ポケット六法」「デイリー六法」が有名で、この2つは概ね同じくらいの大きさで、「ポケット六法」を出版している有斐閣は「今年もポケットに入りますのでご安心ください」と案内するくらいの大きさに収まっています(笑)。

(引用)

https://twitter.com/yuhikaku_roppou/status/1438725539624210433

(引用)

https://twitter.com/yuhikaku_roppou/status/1438725539624210433

- コラム著者プロフィール

-

しみず・ようへい

2010年「法律事務所アルシエン」開設。

インターネット上の問題に早くから取り組み、先例的な裁判例が多くある。

著書・共著も多数。

漫画「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」監修を担当。